Communautarisme et laïcité judéo-israélienne par Pierre Gillis

L’illusion d’une identité juive laïque

Le hiatus culturel entre l’État d’Israël et les « vieux » juifs européens est donc aussi réel que délibéré. Cela n’empêche pas de poursuivre la réflexion quant aux caractéristiques d’une identité juive, planétaire et non religieuse, mais on n’évitera pas le constat incontournable que l’identité juive laïque s’enracine exclusivement dans le passé, souvent reconstruit : qu’y a-t-il de commun entre les juifs d’Éthiopie et ceux de Brooklyn ? Les juifs romains s’expriment en italien et les juifs madrilènes en castillan ; toute tentative de rapprocher les statuts sociaux des diamantaires anversois et des communautés juives au Brésil tient de la plaisanterie sociologique. Gogol pratiquait avec talent l’humour slavo-yiddish qu’on a coutume d’appeler l’humour juif, mais croit-on vraiment qu’un commerçant bagdadi soit particulièrement sensible aux traits du New-Yorkais Woody Allen ?

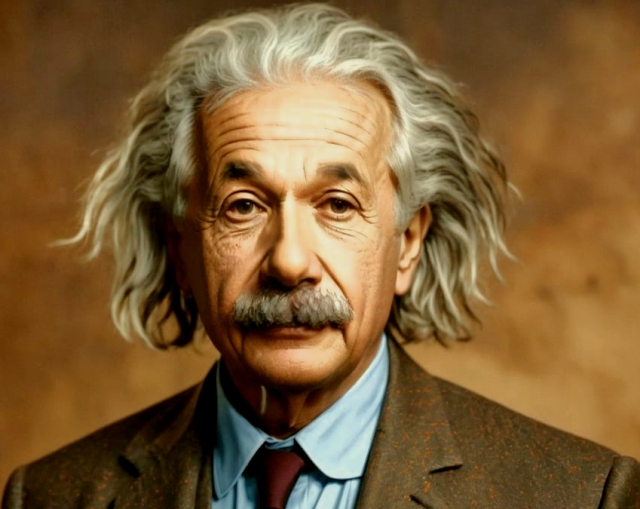

On trouve quelquefois évoquée, comme une toile de fond qui colorierait l’histoire des juifs du XXe siècle, la place non négligeable que certains d’entre eux ont occupée à la direction de mouvements de transformation sociale, voire dans les mouvements révolutionnaires – et les noms de Rosa Luxemburg, de Léon Blum, de Léon Trotski (Lev Davidovitch Bronstein), de Kamenev (Lev Borissovitch Rosenberg), entre autres, viennent immanquablement à l’esprit, pour ne pas parler d’Albert Einstein, dans un registre différent. Cette réalité est indéniable, mais il ne faut pas qu’elle occulte l’existence tout aussi indéniable d’un courant nationaliste et réactionnaire au sein de l’univers juif, surtout allemand, mais pas seulement. Ce courant, l’aile droite du mouvement sioniste, alla jusqu’à dialoguer avec des intellectuels nazis, entre 1930 et 1932, pour tenter de convaincre certains courants nationaux-socialistes ou conservateurs que le nationalisme juif procédait d’une vision du monde comparable ou tout au moins compatible avec les aspirations ‘völkisch’ à la souveraineté exclusive des Allemands sur leur sol.

Ce rappel, pour peu politiquement correct qu’il soit, est bien utile pour comprendre que l’extrême-droite israélienne, désormais bien installée au gouvernement, a des antécédents à faire valoir – elle aussi a des racines.

Une perspective toujours universaliste, mais plus éthérée, tout en étant moins laïque et plus proche des prescrits religieux, attribue les vertus politiquement « altruistes », et donc progressistes, de l’univers juif à la tradition talmudique, en citant des maximes comme « Tu ne te vengeras point », ou comme le désormais célèbre « Celui qui sauve une vie a préservé un monde entier », que Spielberg introduit dans « La liste de Schindler ». Contre-sens : dans les deux cas, tronquer la citation la transforme radicalement. Le « tu ne te vengeras point » est suivi de « et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple » (c’est moi qui souligne, PG), alors que le Talmud, raccourci par Spielberg, avance en réalité « Celui qui sauve la vie d’un fils d’Israël… sauve un monde entier ». Abraham Yitzhak Hacohen Kook, grand rabbin en Israël avant 1940, était nettement moins politiquement correct : « La différence entre une âme d’Israël, avec son authenticité, ses souhaits intérieurs, son aspiration, sa qualité et sa vision, et l’âme de tous les non-juifs, à tous les niveaux, est plus grande et plus profonde que la différence entre l’âme d’un homme et celle d’un animal ; parmi ces derniers, il n’y a qu’une différence quantitative, tandis qu’entre ceux-ci et les premiers existe une différence qualitative spécifique ».

La définition d’une identité juive laïque, encadrée par le dilemme mis en évidence d’entrée de jeu – généalogie ou projet – débouche ainsi sur une double impasse : pas de culture commune qui permettrait aux juifs de se reconnaître comme tels hors de toute référence religieuse, et pas d’autre projet qu’un projet national israélien, arcbouté sur la colonisation et l’occupation.

Du génocide…

Reste bien sûr la fondation de l’identité juive par le génocide. Encore une fois, c’est du passé qu’il est question. Ce passé est l’atroce aboutissement d’une histoire de persécution, et de la résistance d’une minorité religieuse dans un monde hostile, mais au moins, on n’est plus dans le mythe, même si l’axe principal de cette construction va de la désignation de la « victime élue », de par son appartenance au peuple juif, à la victime exclusive. L’incommensurabilité du génocide nazi à l’encontre des juifs, face aux autres atrocités qui jalonnent l’Histoire, et plus précisément le XXe siècle, même face aux autres génocides, devient alors une condition nécessaire à l’édification identitaire, la martyrologie se fait exclusivement juive. Il ne s’agit pas seulement d’un problème d’ampleur, voire de priorité, mais bien d’exclusivité, comme le prouve le témoignage suivant. Au début des années 80, Shlomo Sand était doctorant à l’EHESS (école des hautes études en sciences sociales), à Paris, qui avait organisé le premier colloque en France sur le nazisme et l’extermination. Les représentants de la communauté juive, associés à la mise sur pied du colloque, s’opposèrent à la venue d’une oratrice rom, et il fallut toute l’autorité de Pierre Vidal-Naquet pour vaincre cette censure.

On peut aussi noter la contradiction forte entre l’identification de la judéité par le génocide et les attitudes méprisantes des nouveaux sabras israéliens à l’égard des « Ostjuden » assassinés par les nazis, parfois affublés en Israël du sobriquet de « savon ». Ce n’est pas toujours là où on s’y attend qu’on peut trouver de l’antisémitisme. Et ici aussi, la contradiction entre les deux pôles de la construction identitaire nationale, le passé et le futur, saute aux yeux.

Nous en sommes donc réduits à entériner la vacuité de l’identité laïque juive, face à une identité nationale israélienne solide et en pleine évolution, notamment quant à l’espace occupé par la sphère religieuse. Pourtant, les « vieux sionistes », ceux de la fondation d’Israël, étaient des laïcs, partie prenante de la social-démocratie. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Dès 1952, un dialogue légendaire entre David Ben Gourion, leader historique du sionisme laïc et social-démocrate, et le rabbin Avrohom Yeshaya Karelitz (surnommé Hazon Ish, « homme de vision ») était prémonitoire de la victoire finale de l’univers religieux. Il s’agissait d’organiser la cohabitation entre laïcs et religieux. Sûr de lui, le rabbin prophétisa le triomphe à long terme des religieux, en filant une métaphore empruntée au Sanhédrin du Talmud de Babylone : dans un défilé étroit, le chariot vide doit laisser le passage au chariot plein. Et le chariot du sionisme est vide, contrairement au chariot du judaïsme. La suite a donné raison au rabbin : il n’y a pas de culture juive sans religion. Mais il existe une culture israélienne, qui n’est pas partagée par les juifs dans le monde.

Les tendances lourdes qui déterminent les équilibres politiques en Israël confirment la justesse du pari du rabbin. La curiosité que représentent les modalités du mariage en Israël est un bel exemple d’une forme de schizophrénie chez les sionistes laïcs au pouvoir pendant de longues années. Le mariage civil a dû attendre 2010 pour faire son apparition dans la loi israélienne, et encore, pas pour tous – cette loi a été conçue pour les couples dont un membre au moins n’est pas juif selon la halakha (loi juive), donc pas applicable aux couples « purement juifs ». Comment comprendre cette anomalie dans un État qui se veut moderne et démocratique ? Il ne s’agit certainement pas d’un choix de principe des responsables israéliens, au départ laïcs, insistons-y. Mais faute de grives, on mange des merles : le sionisme ne peut se passer d’une définition opérationnelle, légale et juridique, de la judéité. Faute d’un introuvable mieux, on se contentera d’une règle religieuse. Ce choix, et cette importante délégation de pouvoir au monde religieux étaient inévitables si on voulait éviter de laisser se déliter l’ethnicité juive – preuve indirecte que la définition de cette ethnicité s’apparente à la quadrature du cercle hors de toute référence religieuse. On n’est pas très loin des recommandations de Hobbes, qui au XVIIe siècle, juste après les sanglantes guerres de religion, avait proposé de couper l’herbe sous le pied des fanatiques les plus dangereux en faisant du pouvoir clérical une fonction du gouvernement – en instaurant donc une religion d’État, selon la maxime cujus regio, ejus religio. L’État qui assume ce rôle n’est pas théocratique au sens strict, le rapport est plutôt inversé, mais on est loin de la séparation de l’Église et de l’État.

… à la religion

Le changement intervenu en 2010 est vraisemblablement attribuable à la constatation que le nombre de mariages entre Israéliens célébrés à Chypre suivait une courbe en constante augmentation, mais c’est aussi un des symptômes de la solidité croissante de l’identité nationale israélienne, dont l’impérialisme est moins dépendant de la religion que précédemment : en général, le rêve social-démocrate des sionistes de gauche, bancal dès le départ, s’efface sous la réalité d’une politique de ségrégation, elle-même indissolublement liée à la définition d’Israël comme État juif. D’élection en élection, le recul ininterrompu du parti Mapai, au départ dominé par des socialistes d’Europe centrale et orientale, traduit la perte de substance et l’évanescence de l’idéal initial.

La situation des Israéliens d’origine maghrébine est un autre déterminant de cette évolution : mal perçus, assimilés aux Arabes honnis pour l’essentiel de ce qui constituait leur mode de vie quotidien, les sépharades ont voulu éviter la stigmatisation qui en découlait, ils ont en conséquence mis l’accent sur les traditions et les cérémoniaux religieux, et ils ont tout fait pour se démarquer des « vrais » Arabes, en premier lieu les Palestiniens. Le résultat est sans appel : une irrésistible montée en puissance des forces politiques explicitement liées à la religion, et surtout celles porteuses d’un apartheid qui commence à provoquer des rejets internationaux du même ordre que ceux qui ont frappé l’Afrique du Sud, avant la victoire de Mandela. On peut, sans grand risque de se tromper, avancer l’idée que cette évolution était inscrite dans les astres qui ont présidé à la fondation de l’État israélien.

Le point de départ de ma réflexion est une question que je ne suis certainement pas le seul à poser. Une amie parisienne de Shlomo Sand, dont le mari est « juif » – les guillemets deviennent de plus en plus nécessaires au fur et à mesure que mon article progresse ! –, la pose dans des termes particulièrement clairs : « pourquoi mon mari, qui ne met jamais les pieds dans une synagogue, qui ne célèbre pas les fêtes juives, qui n’allume pas de bougie le jour du shabbat, et qui ne croit pas en Dieu, est-il défini comme juif, tandis que moi, qui ne vais plus à l’église depuis des dizaines d’années, moi qui suis complètement laïque, personne ne me définit comme chrétienne ou catholique ? »

À l’arrivée, la question se retourne, et interroge la possibilité de refuser cette identité, sans que ce changement ne s’assimile à l’adoption d’une posture de renégat. Sous cet angle, le questionnement est particulièrement pertinent quand on l’adresse à Spinoza, généralement présenté comme « philosophe juif ». Pourtant, en 1656, à l’âge de 23 ans, il a été frappé par un herem, terme que l’on peut traduire par excommunication, qui le maudit pour cause d’hérésie, de façon particulièrement violente et, chose rare, définitive. À la suite de ce herem, il est interdit aux membres de la communauté juive de lire ses écrits et de lui parler, et lui-même ne cherchera plus le contact avec la communauté juive des Pays-Bas. Il signera par la suite Benedictus, forme latinisée de son prénom Baruch, ou Bento, version portugaise, mais plus jamais Baruch. Les écrits philosophiques de Spinoza anticipent remarquablement les Lumières, l’amalgame qu’il établit entre Dieu et l’univers flirte avec l’athéisme, et il semble difficile de relier les produits de sa maturité avec l’éducation talmudique qu’il a reçue. Dans « Le problème Spinoza », œuvre de fiction, Irvin Yalom confronte Spinoza à Alfred Rosenberg, idéologue du nazisme, qui a décidément beaucoup de mal à comprendre et à admettre l’évidente admiration dont Goethe, son idole, faisait preuve à l’égard d’un artisan juif polisseur de lentilles. Qu’Alfred Rosenberg, idéologue nazi et organisateur de la solution finale, voie Spinoza comme résolument juif est cohérent avec sa propre vision du monde raciste. Mais le fait que Spinoza soit aujourd’hui présenté comme juif pose question dès qu’on dénie à la judéité le statut d’une essence éternelle…

Des deux points de vue, l’entrée et la sortie, c’est le même postulat qui est mis en cause : du point de vue anhistorique et essentialiste que partagent philo- et antisémites, ce n’est pas parce qu’on adhère à une norme culturelle commune, ou parce qu’on s’inscrit dans un projet socio-politique, ou parce qu’on parle la même langue, qu’on est juif, mais bien parce qu’une mystérieuse essence éternelle irrigue sa personnalité. Cette galéjade a trouvé son couronnement avec les tentatives aussi vaines que dérisoires menées par quelques généticiens israéliens de concrétiser cette essence en ADN – après tout, d’autres avaient bien essayé précédemment d’isoler les gènes du Nobel, ce qui démontre que la bêtise et l’inculture n’épargnent pas le monde scientifique.

Décidément, le lien entre citoyenneté et appartenance communautaire est incompatible avec l’acception moderne de la démocratie. Ce lien a démontré sa toxicité létale à plusieurs reprises, et dans de nombreux lieux – on se contentera d’évoquer le Rwanda pour ne pas remonter trop loin dans le temps. Dans le cas qui nous occupe, la définition de la communauté s’avère indissolublement liée à son origine religieuse, et impossible à détacher de cette origine. Pour Shlomo Sand, parler d’un État juif est un anachronisme problématique et dangereux : c’est précisément cette référence qui « justifie » la politique de ségrégation, d’occupation prolongée et de colonisation menée dans les territoires conquis en 1967.

On ne peut que lui donner raison, et plaider avec lui pour l’abandon d’une référence juive, qui cumule les horreurs d’une identité communautaire, meurtrière comme disait Amin Maalouf, et les blocages décisifs à l’encontre de l’avènement d’une laïcité démocratique.

Pierre Gillis

Comments

Post a Comment

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

YvesCaelen

Donc parce que je suis athée, Monsieur Gillis prétend m’interdire d’être Juif (avec une majuscule, puisque dans ce cas, il s’agit de désigner un membre du peuple Juif). Cela n’est au fond pas si loin de l’attitude de ceux qui parce qu’Abdulah est bronzé voudrait l’obliger à être Arabe et rien d’autre…

L’article de Monsieur Gillis est consternant de bêtise et regorge de multiples contresens.

Qu’un commerçant bagdadi (pour autant qu’il reste des Juifs à Bagdad) soit peu sensible à l’humour de Woody Allen, je peux l’entendre. Mais un ouvrier hispanophone du fin fond de l’Arizona ne le sera sans doute pas plus et cela ne l’empêche pas d’avoir en commun avec Woody d’être citoyen américain. Pourquoi en irait-il autrement de la judéité ?

N’en déplaise à M. Gillis et à tous les paraphraseurs de Shlomo Sand, c’est bien le fait que des personnes s’en revendiquent qui donnent un sens à l’identité juive.

Quant aux interprétations talmudiques approximatives que je lis ici (le devoir de sauver des vies humaines serait limité à celles des seuls « enfants d’Israël »), elles seraient risibles si elles n’accréditaient pas les pires préjugés antisémites. Pour rappel, le titre de la constitution Belge relatif aux droits fondamentaux s’appelle par exemple « des Belges et de leurs droits » mais tout constitutionnaliste rira au nez de celui qui en déduirait que ces droits sont limités aux seuls Belges. Il en va de même de la phrase du Talmud qui fait référence à « sauver la vie d’un enfant d’Israël ». Les phrases qui y sont associées se réfèrent quant à elle à Adam qui aurait été créé seul pour que chaque homme sache qu’il porte en lui le monde entier. C’est donc bien à une référence à tous les hommes que cette sagesse ancienne doit s’appliquer.

J’avouer que je suis un peu honteux, en tant qu’athée, que l’association qui prétend s’exprimer au nom des athées de mon pays publie ce genre de papier…

YvesCaelen

Il est aussi intéressant de noter que le judaïsme lorsqu’il s’agit de ce que les chrétiens appelleraient la « conversion religieuse » se réfère à des textes qui mentionnent l’adhésion à un peuple (on dirait aujourd’hui la « naturalisation »).

Voir par exemple le célèbre « Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; » de Ruth.

Il paraît dès lors un peu vain (un peu « christiano-centrique ») de vouloir faire entrer la judéité ou même l’identité musulmane (qui se conçoivent pour la première comme celle d’un « peuple » et pour la seconde comme celle d’une « communauté ») dans la catégorie profondément chrétienne (il s’agit d’ailleurs de l’héritage romain « pontifical » des églises chrétiennes) de « religion ».

Le peuple Juif est un peuple parce qu’il s’est de toute éternité pensé comme tel. indépendamment de l’existence ou non de l’Etat d’Israël dans sa forme moderne.

Quelle que soit la puissance occupante de Jérusalem, les Juifs se sont de toute éternité référé à ce lien commun (« l’an prochain… ») qui reliait entre eux ceux de Bagdad, ceux de Rabat, ceux d’Ethiopie, ceux de Vilnius et ceux de Trier… pas forcément toujours dans une volonté de retour mais dans une reliance suffisante pour conserver un lien entre eux. Un lien qui n’était pas qu’une terre mais aussi le point d’origine d’une histoire (« Zakhor… » souviens-toi)

Toutes les autres explications possibles évoquées dans le texte de M. Gillis (la dimension religieuse, la mémoire du génocide,…) ne s’inscrivent jamais qu’en complément.

On peut très bien comprendre pourquoi certains peuvent nourrir le fantasme d’une judéité qui s’effacerait… et du moins l’auteur de ce texte ne passe pas à l’acte…

Mais nier l’identité de l’autre (que penserait-on d’un texte qui dirait que les Roms, ou les Arabes ou d’autres n’on pas d’existence réelle) est déjà le début d’une violence caractérisée.