Clovis Trouille, un athée iconoclaste

Iconoclaste ?

Le bon vieux petit dictionnaire qui traîne sur nos tables définit l’iconoclaste de diverses manières.

Au sens étymologique, donc au sens premier, il s’agit simplement de quelqu’un qui détruit les images et les représentations figurées. Un enfant qui déchire une image, un prospectus publicitaire est au sens propre, un iconoclaste. C’est un iconoclaste simple ; telle est l’iconoclastie de fait.

Au sens second, notre bon vieux petit dictionnaire voit dans l’iconoclaste une personne qui proscrit ou détruit les images saintes et par extension : les œuvres d’art.

Au troisième sens, il découvre une personne qui est hostile aux traditions et cherche à les détruire et à les faire disparaître.

Jusque-là, nous suivrons notre petit dictionnaire du coin de table.

Cependant, notre petit dictionnaire est myope ; il ne voit pas plus loin que le bout de son nez et il est tellement pénétré des idées de la tradition qu’il n’a pas vu qu’on peut tout aussi bien être iconoclaste et en même temps, créer des images ou des représentants figurés. Il passe dès lors à côté du fait que cette création d’œuvres nouvelles, ou par extension, d’idées nouvelles, de conceptions nouvelles se fait en bousculant les choses établies et même, en détruisant, volontairement ou non, les traditions et que cette destruction peut même être son objectif.

On découvre ainsi une autre dimension de l’iconoclaste, une dimension positive puisque créatrice et au plein sens du terme, une dimension progressiste : l’iconoclaste est celui qui en créant du neuf montre les ruines et les usures de l’ancien. C’est le créateur iconoclaste.

À proprement parler, il ne détruit rien physiquement, il ne touche même pas aux choses anciennes ; il peut tout aussi bien les ignorer. L’iconoclastie du créateur, celle qui est née de la pensée et de la raison est d’une certaine manière, indirecte ; elle détruit par péremption, par usure de l’ancien. En clair, elle renvoie les idées et les croyances, les modes anciennes aux vieilles lunes et aux calendes grecques.

Alors, soit dit en passant, si l’on applique particulièrement l’iconoclastie aux dieux ou à Dieu (ce qui revient au même), on s’aperçoit que l’iconoclaste créateur – par l’acte de création qu’il pose – ignore ces phénomènes d’église et que l’iconoclastie créatrice est une forme d’athéisme.

En quelque sorte, il dit, généralement de façon implicite : « le roi est nu », « le pantalon est troué », « la parure tombe en loques », « le toit est percé », « la maison s’écroule », « la pomme est pourrie », et ainsi de suite.

Il dévoile la réalité.

Cet iconoclaste créateur de neuf est une dimension essentielle de l’art et singulièrement, de la peinture, mais pas seulement.

Nombre de créateurs – peintres (comme Clovis Trouille), sculpteurs, écrivains, musiciens, poètes, architectes, ingénieurs, astronomes, savants, chercheurs de toutes les disciplines et bien évidemment, philosophes s’y sont essayés.

C’est le cas de Clovis Trouille qui a passé sa vie à détruire l’art ambiant en créant des œuvres qu’on qualifiera sans aucune hésitation d’iconoclastes.

Ainsi, on peut gaillardement associer iconoclaste à peintre et l’ensemble constitué correspond assez à ce qu’on peut employer comme terme pour définir Clovis Trouille.

Qu’il fut athée et anticlérical, on ne pourrait en douter.

Toute sa peinture le conte et le montre et de façon qu’on dira expressive.

C’est ce que l’on va voir et illustrer d’une façon peut-être inhabituelle et déjà expérimentée ici avec une certaine réussite à propos d’un autre peintre, Carlo Levi. Nous allons soumettre le peintre Clovis Trouille à un interrogatoire circonstancié…

Bonjour Monsieur Trouille ! C’est bien votre nom, n’est-ce pas ? Je veux dire votre vrai nom, pas seulement un nom d’artiste. Sur vos papiers, vous vous nommez : Camille Clovis Trouille. Est-ce exact ?

Oui, oui, c’est exact. Mon nom est Trouille. Ça vous surprend ? Je me suis toujours appelé Trouille et mon prénom – enfin, celui qui m’est le plus souvent attribué, ce n’est pas Camille, qui est le premier prénom qu’on m’a donné à l’état civil, mais celui de Clovis, car ça amuse tout le monde.

On me demandait – à l’époque, j’habitais dans l’Aisne – si je ne fabriquais pas des vases à Soissons. C’était un peu éculé comme plaisanterie ; enfin, pour moi qui en étais l’objet et la cible à répétition et il m’a fallu l’admettre comme une sorte de parasite s’affairant autour de moi, mais elle n’était pas nécessairement cette ennuyeuse répétition pour celui qui me rencontrait pour la première fois. Je pense que c’était quand même un peu surprenant, un nom comme le mien.

Ça m’énervait qu’on m’appelle ainsi Clovis d’autant plus que cette histoire de vase m’a toujours parue suspecte et ce Clovis, un fieffé assassin et un opportuniste de première bourre, mais que voulez-vous on me l’a collé depuis l’enfance ce foutu prénom, et avec le temps, pourtant, je m’y suis fait. Il a bien fallu, n’est-ce pas ?

En somme, les gens se moquaient de vous à cause de votre patronyme. Comment ça se passait ? Racontez-nous un peu ça, voulez-vous ?

Au début, avant qu’on ne m’appelle communément Clovis, les gens souriaient en entendant mon nom et puis, le prénom qu’on me donnait, ils montraient un petit sourire en coin au simple fait d’entendre qu’un type pouvait s’appeler Camille Trouille. Camille, ça fait un peu fille et Trouille, je ne vous dis pas. Ils trouvaient ça drôle, ils se marraient et moi, j’étais gêné. Alors, Camille ou Clovis, j’étais toujours un peu moqué. Ça m’a dérangé jusqu’après la guerre, vous comprenez.

Là, après la guerre – de celle de ‘14, j’avais été appelé au service militaire en ‘12 et j’en suis sorti en ‘19 –, avec tout ce que j’avais vu pendant mes sept ans de service et les tranchées, je ne souriais plus et les gens non plus. On ne se marrait plus du tout, ni eux, ni moi. On en avait tant vu. Sept ans qu’ils m’avaient tenu militaire et je n’en parlerai pas, mais ça m’a dégoûté du monde.

On y reviendra. Dites-moi, votre profession ? Vous étiez peintre.

Après la guerre, quand on est revenu des grands massacres, il m’avait bien fallu trouver un boulot dans mes cordes. J’avais fait des études artistiques, j’avais un diplôme des Beaux-Arts.

Oui, j’étais peintre de métier, mais peintre de mannequins. C’est une profession un peu particulière. Peintre de mannequins, vous savez, on peint les mannequins de vitrine. D’habitude, ces porte-vêtements sont des silhouettes un peu ternes et certains commerces souhaitent les animer un peu. Moi, je leur donne des couleurs, un visage, un style, une mimique. Je les fais vivre, voyez-vous.

Je vais vous expliquer. Principalement, je suis peintre ; un vrai, un qui construit des images, des univers, un peintre maîtrisant les techniques de son art, que ce soit la couleur, la mise en scène, la perspective et un peintre qui a une manière propre de considérer la peinture.

Vous comprenez : la peinture est ma passion et de ce fait, je ne peux me résoudre à vendre mes toiles et même, j’ai du mal à les céder, même à des amis. Une toile, c’est un objet unique, une projection de soi, de son imagination. Pensez donc alors, de les vendre, il n’en est pas question.

Quand on est un artiste comme un peintre, on est tenu par sa passion, on ne peut presque pas s’en éloigner. Par ailleurs, il faut bien vivre. C’est un dilemme et pour nous, ce le fut plus encore après ces années perdues à la guerre.

C’est comme ça que j’ai trouvé cette étrange profession, où je pouvais perfectionner mes techniques et expérimenter de nouvelles approches. En somme, même dans mon travail rémunérateur, je ne perdais pas mon temps, ni la main, ni l’œil, ni la maîtrise des couleurs ou le souci des détails et vous savez combien la main, l’œil, la couleur, les détails sont précieux pour un peintre. Je m’exerçais, en quelque sorte.

Ajoutez à ça que pour moi, l’art ne peut faire l’objet de commerce ; un tableau, ce n’est pas une marchandise et moins encore, un objet de spéculation. Enfin, c’est comme ça que je vois les choses.

Je ne supporte pas l’idée d’un art au service de, d’un art à la botte, d’un artiste sous la houlette, d’un art servile. L’art servile, dans le meilleur des cas, c’est de l’artisanat. Il faut pourtant bien que l’artiste vive et fondamentalement, il ne sait rien faire d’autre, il ne veut rien faire d’autre sous peine de s’étouffer ; moi, comme je l’ai dit, j’ai cherché un métier en rapport avec mes études et mes aptitudes : j’étais peintre et j’ai donc peint des mannequins.

De quoi s’agit-il exactement : peindre des mannequins ?

Eh bien, grosso modo, un mannequin est une forme humaine, rien qu’une forme généralement destinée à présenter des vêtements. C’est assez épuré, rustique, schématique, étique même la plupart du temps, peu élaboré, incolore, insipide. Ça convient au tout venant des commerces, mais pour certaines boutiques, qui offrent des tenues plus raffinées ; pour celles-là, le mannequin nu, c’est insuffisant. Il y faut un air de vie, de la couleur, comme une peau vivante, des yeux avec des cils – à peine marqués mais bien noirs, et des cernes dans des tons ivoirins, des lèvres couleur de rose ou de coquelicot, des mouches, des points de beauté. On traitait surtout le visage. Parfois, on fait la manucure, on teint les ongles. Le reste, ce qui est sous les vêtements, on ne le voit pas et pourtant, il y a de quoi faire et de quoi donner à rêver. N’est-ce pas ?

Donc, comme artisan, vous peigniez des mannequins, des sortes de statues préfabriquées et standardisées, vous les personnalisiez et en faisiez de vrais personnages de vitrine. Comme peintre, comme artiste, que vous redeveniez dans votre temps libre, que faisiez-vous ?

Oui, la semaine à l’atelier à Paris, j’étais en effet, artisan-peintre de profession et dans mon temps libre, dans ce temps qui me restait pour la création, au moment où l’artisan redevenait l’artiste, à première vue, je faisais à peu près la même chose, sauf que je passais des trois dimensions du mannequin à l’univers bidimensionnel de la toile et bien évidemment, ça change tout. Je peignais des personnages, qui étaient mes marionnettes de la semaine, mais là ils prenaient, comme vous le voyez, une autre dimension. Ils s’étaient affranchis de leur statut d’esclaves du commerce, comment dire, libérés de leur rôle de prostitués aux exigences des clients commerciaux, pour atteindre à une sorte de dimension sociale, culturelle ou politique. Ils prenaient position dans le monde et dans l’histoire de la peinture ; ce qui était interdit aux mannequins serviles des vitrines. Ils se sont mis à dire des choses sur le monde ; un peu comme peut le faire le théâtre de Guignol quand il s’autonomise. Mes toiles racontent des mondes fantasmés et ces mondes, ce sont les miens, c’est l’univers mental dans lequel je peins et qui exprime un certain nombre de mes pensées ainsi transformées.

Une parenthèse, si vous me permettez. Je dis une parenthèse, mais c’est la vraie question : que voulez-vous que je fasse de Dieu – celui-là de la cathédrale ou un autre, peu importe – quand le créateur, c’est moi ?

Oui, oui, je le dis clairement : le créateur, c’est moi.

Dans mon monde, dans mes mondes, le créateur, c’est moi et vous dans le vôtre, si vous le voulez, dès le moment que vous créez.

Je suis comme un arbre, disons un prunier, je m’étends jusqu’aux limites de ma ramure, je produis des fleurs et des fruits et je me soucie comme d’une guigne qu’on me regarde ou qu’on trouve d’une quelconque utilité ce que je crée. Le monde, entendu comme la nature universelle, fait exactement la même chose ; nous sommes en syntonie.

De l’art pour l’art ?

Pas vraiment non plus. Non, vraiment, je ne fais pas de l’art pour l’art, je dirais plutôt que je fais de l’art pour moi. Boris Vian disait dans un joli petit poème, dont il avait le secret :

Tout a été dit cent fois

Et beaucoup mieux que par moi

Aussi quand j’écris ces vers

C’est que ça m’amuse

C’est que ça m’amuse

C’est que ça m’amuse et je vous chie au nez

Je pense que c’est un peu pareil pour ma peinture. Je citais Vian, mais justement, lui aussi avait une puissante horreur de la guerre et se gobergeait des militaires et des ecclésiastiques. Quant à la religion, à Dieu, à toutes ces badernes et à toutes ces balivernes, il s’en tamponnait le coquillard. Il dialoguait avec le monde des hommes et mieux encore, avec celui des femmes.

Et vous alors ? Votre dialogue avec le monde, ce sont vos tableaux ?

Eh bien, pour moi, c’est pareil : Dieu, dieux et tout ce bazar, je m’en tape. Tenez, pour moi, ce sont des mannequins, des marionnettes que des abuseurs agitent dans les théâtres des églises et en tous lieux similaires. Ce sont des boniments pour gruger les badauds.

Sans doute, je veux dire qu’il n’y a aucun doute à ce sujet. Par exemple, j’avais commencé avec un certain succès comme peintre impressionniste, c’était peu après 1900, disons jusqu’à ce qu’on m’extraie de la vie civile et qu’on m’envoie à l’abattoir. J’avais quand même commencé à virer à la peinture provocante et érotique avec ce tableau de fête foraine, où les dames sont, comment dire, habillées-déshabillées ou habillées de déshabillés ; disons qu’elles montrent dans un bel emballage une bonne partie de ce que les dames de l’époque devaient cacher.

Revenu de la guerre, il ne m’était plus possible de ne pas exposer, dans mon langage et de façon explosive forcément – on sortait d’en prendre et tout le monde était un peu sourd – les accusations qu’on avait eu le temps de mûrir en regardant les autres mourir. On a dit alors que j’étais subversif, moi je veux bien ; j’imagine que c’est exact, mais pour ce qui est d’être antimilitariste et anticlérical, alors là, c’est sûr et certain. Il n’y a qu’à regarder mes toiles.

Monsieur Trouille, j’ai ici une citation que l’on vous attribue, elle dit : « J’ai toujours été contre l’imposture des religions. Est-ce en peignant la cathédrale d’Amiens que j’ai pris conscience de tout ce music-hall ?»

En effet, j’ai très bien pu dire ça. C’est assez dans mon style et puis, ça correspond tout à fait à la vérité, la cathédrale d’Amiens, j’en ai eu jusque-là et rien que de vous en parler, j’en ai la nausée.

Pourquoi, qu’est-ce qu’elle vous a fait la cathédrale d’Amiens, c’est quand même la plus grande cathédrale de France ? Dites, Monsieur Trouille, pouvez-vous l’expliquer ?

Pourquoi ? Pourquoi la cathédrale d’Amiens – oui, oui, la plus grande, mais n’en rajoutez pas s’il vous plaît ! – me révulse, mais c’est tout simple.

Quand vous faites les Beaux-Arts à Amiens, du moins vers 1900-1910, la cathédrale est un exercice imposé auquel on ne peut couper. De toute façon, à Amiens, de la cathédrale vous en avez plein les yeux, pour ne pas dire autre chose. C’est la cathédrale par-ci, la cathédrale par-là.

D’accord, c’est le grand monument local. Le grand monument ! Tenez, Boris Vian, dans une chanson qui a fait du bruit, racontait l’histoire de son oncle bricoleur qui avait désintégré les chefs des grands États, je vous cite le passage :

Et, quand la bombe a explosé

De tous ces personnages

Il n’en est rien resté

– une riche idée, soit dit en passant, on devrait la reprendre –

Et le pays reconnaissant

Lui fit immédiatement

Élever un monument.

À la suite de quoi donc, on lui avait élevé un monument. Donc, à propos de monument l’oncle disait en grommelant dans sa barbe :

Un monument ? Un monument ?

Mais qu’est-ce que vous voulez que je foute d’un monument ?

Moi, je vous dis tout de suite que je pense comme le tonton à Vian. Un monument pour un mort, je comprends, c’est encore une sorte de vie, mais moi, je suis vivant et après, après, je m’en fous.

D’ailleurs, mon tombeau, je me le fais moi-même de mon vivant. Croyez-moi, c’est très émouvant de voir les femmes en tenue légère qui viennent pleurer sur ma tombe.

Monsieur Trouille, je crains qu’on ne s’égare. Pouvez-vous revenir à la cathédrale, un instant ?

Ah oui, la cathédrale, un foutu monument, celle-là. Qu’est-ce qu’on a dû la dessiner : la façade, ses trois portes, la nef, le transept, les gargouilles, le labyrinthe et tout le saint-frusquin. Je vous la peindrais par cœur cette foutue cathédrale.

Puis un jour, stop ! Je me suis dit trop, c’est trop, j’en ai eu marre de toutes ces bondieuseries et j’ai peint le Christ d’Amiens – un tableau dans l’ensemble conforme aux normes académiques, à tout ce qu’on m’avait enseigné, un tableau de bonne facture, qui représentait l’intérieur de la cathédrale. Un tableau assez classique, si ce n’était un détail, mais un détail d’importance : le Christ. Je vous raconte l’affaire. Il vaut la peine et la visite ce tableau-là et si vous ne le connaissez pas, courez le voir, mon Christ, descendu de sa croix dans la cathédrale.

Descendu de sa croix ? Monsieur Trouille, expliquez-moi ça.

C’est tout simple. Habituellement, le Christ loge sur une croix en se tenant pendu par les bras, façon aviateur antique. Jarry disait que c’était plutôt un cycliste qui cyclait à l’envers, couché sur le dos. Moi, je penche pour l’aviateur dans les débuts, genre Icare, mais sur un cadre en bois posé à la verticale comme une fusée au décollage.

Donc, dans mon tableau, il y a la croix, mais sans le Christ, car il est descendu au milieu de la cathédrale comme il était habillé avec juste une petite liquette pour cacher sa…, je vous laisse trouver la rime, enfin, vous voyez ce que je veux dire et puis sur la tête, un drôle de bandana clouté, modèle pour masochiste.

Il est là, ce pauvre Christ, au milieu de la nef de la cathédrale et il se tient les côtes tant il rit, il rit, il rit.

C’est un Christ joyeux, pas du tout dans la douleur.

Il rit, car il vient de découvrir le monument qu’on a construit en son honneur. Il se marre de l’absurdité de la chose.

Après ça, aller dire que je ne suis pas anticlérical. Le propos du tableau est très clair : je me fous carrément de Dieu et de tout le saint bazar et le Christ aussi, apparemment.

S’il y en a qui disent que je suis un athée, ils ne se trompent pas. Ce n’est certes pas un mensonge, ni une exagération.

CQFD, vous êtes athée. Mais Monsieur Trouille, quand même, vous avez peint d’autres choses que ce Christ qui se marre dans la cathédrale.

Bien sûr, j’ai peint un cloître avec des nonnes qui fument, j’ai peint des religieuses qui montrent leurs jambes et plus encore. Vous voyez, j’ai marié les bonnes sœurs avec l’érotisme. C’est assez, comment dire ?… revigorant.

J’ai peint des généraux, des cardinaux, des poètes, la costaude de la Bastille, que sais-je encore ? Je ne peux pas tout vous montrer ici, mais cherchez un peu et vous trouverez.

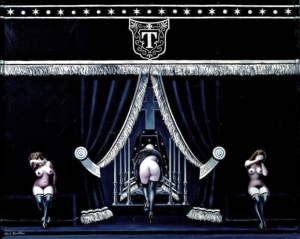

Dans tout ce musée Trouille, vous trouverez un confessionnal, un Christ à l’heure de la pipe face à une bigoudène lippue, un zouave en pleine action d’encerclement d’une dame, Zeus et Léda, des moines lubriques, une séance d’Inquisition sadique (et même plusieurs), le Marquis de Sade avec un fouet à la main et une belle paire de fesses à disposition, mon enterrement.

Bref, toutes sortes de jolies scènes et puis, si vous permettez, je vous recommande particulièrement mon tableau Oh ! Calcutta ! Calcutta ! qui a traversé l’Atlantique et a fini par inspirer une comédie musicale là-bas aux USA.

Eh bien, merci Monsieur Trouille, nous vous savons athée à présent et je vais m’empresser d’aller zyeuter toutes ces merveilles.

[…] Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de […]